Back Constitució de l'Any III Catalan Ústava z roku III Czech Constitution of the Year III English Constitución del Año III Spanish III. urteko Konstituzioa Basque قانون اساسی ۱۷۹۵ فرانسه Persian Vuoden III perustuslaki Finnish Konstitusi Tahun III ID Costituzione francese del 1795 Italian 共和暦3年憲法 Japanese

| Titre | Constitution de l’an III |

|---|---|

| Pays |

|

| Langue(s) officielle(s) | français |

| Type | constitution |

| Branche | droit constitutionnel |

| Rédacteur(s) |

commission des Onze : |

|---|---|

| Régime | Première République |

| Législature |

Convention nationale (Convention thermidorienne) |

| Adoption | 5 fructidor an III () |

| Promulgation | (jour de la Révolution an III) |

| Entrée en vigueur |

(jour de la Révolution an III) (pour les dispositions d’effet immédiat) (4 brumaire de l'an IV) (début de la mise en place des institutions) |

| Suspension | (19 brumaire de l'an VIII) |

| Abrogation | (22 frimaire de l'an VIII) |

Lire en ligne

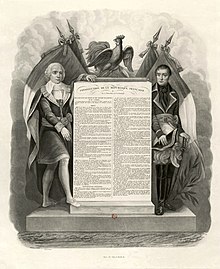

La Constitution de la République française du 5 fructidor an III (22 août 1795) est la constitution de la Première République française qui fonde le Directoire.

Adoptée par la Convention thermidorienne le 5 fructidor an III (), approuvée par plébiscite le (20 fructidor de l'an III), elle est promulguée par une loi du 6e jour complémentaire an III (), qui la proclame loi fondamentale de l’État[2]. Elle a pour préambule la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795. Sa promulgation est suivie par celle d'un nouveau code pénal, le Code des délits et des peines (1795).

Première constitution républicaine à avoir été appliquée en France[3], elle est la seconde constitution à avoir été adoptée par la Convention — après celle du 6 messidor l'an I () — et est issue du troisième projet de constitution présenté à l'assemblée — après le projet girondin des 27 et 28 pluviôse an I ( et ) puis le projet montagnard du 22 prairial an I ().

La constitution de l'an III entre en vigueur en brumaire an IV avec la mise en place des nouveaux pouvoirs : le 4 brumaire (), la Convention se sépare ; le 8 (), le Conseil des Anciens et celui des Cinq-Cents déclarent être définitivement constitués ; le 10 (), le premier directoire est nommé.

Elle est suspendue le , lendemain du coup d'État du 18 Brumaire, par une résolution du Conseil des Anciens qui établit le Consulat provisoire, avant d'être abrogée par la constitution du 22 frimaire an VIII () qui établit le Consulat décennal.

Parfois surnommée la « Constitution de la peur »[4] selon le mot de l'historien Pierre Gaxotte[5],[6], la constitution de l'an III est, avec ses 377 articles, la plus longue constitution de l'histoire constitutionnelle française[5],[7].

Les républiques sœurs ont eu des constitutions calquées sur celle de l'an III[8].

- Source BNF.

- Cour royale de Colmar, arrêt du , Stéhélin c. préfet du Haut-Rhin, Dalloz, 1830, II, 25 et Sirey, II, 329.

- Jean-Claude Zarka, L'essentiel du droit public, Issy-les-Moulineaux, Gualino-Lextenso, coll. « Les Carrés / Rouge (fonction publique) », 2de éd. (1re éd. ), 166 p., 17 × 17 cm (ISBN 978-2-297-05273-3 et 2-297-05273-1, OCLC 921140626, BNF 44407618, présentation en ligne) [lire en ligne (page consultée le 10 novembre 2015)].

- Jacky Hummel, « Les conflits constitutionnels : définition(s) d'un objet d'études », dans Jacky Hummel (dir.), Les conflits constitutionnels : le droit constitutionnel à l'épreuve de l'histoire et du politique (actes de la journée d'études organisée à la faculté de droit et de science politique de Rennes, le , par le laboratoire d'étude du droit public de l'université de Rennes 1), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « L'Univers des normes », [1re éd.], 178 p., 16,5 × 24 cm (ISBN 978-2-7535-1139-2, OCLC 708355809, BNF 42266009, présentation en ligne), introduction, p. 11-22 [lire en ligne (page consultée le 9 novembre 2015)], p. 13.

- Pierre Bodineau et Michel Verpeaux, Histoire constitutionnelle de la France, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 3547), 4e éd. mise à jour (1re éd. ), 127 p., 18 cm (ISBN 978-2-13-061972-7 et 2-13-061972-X, OCLC 840253626, BNF 43556504, présentation en ligne) [extrait (page consultée le 9 novembre 2015)], chap. 1.– Les révolutions constitutionnelles (1789-1799), sect. 4.– L'ordre républicain : la constitution de l'an III et le Directoire (1795-1799).

- Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso, coll. « Domat / Droit public », 29e éd. mise à jour au (1re éd. d'après André Hauriou, Paris, Montchrestien, ), 862 p., 23 cm (ISBN 978-2-275-04243-5 et 2-275-04243-1, OCLC 921302416, BNF 44442396, présentation en ligne), p. 456, no 854 [lire en ligne (page consultée le 9 novembre 2015)].

- Jean-Claude Zarka, L'essentiel de l'histoire constitutionnelle et politique de la France : de 1789 à nos jours, Paris, Gualino-Lextenso, coll. « Les Carrés / Rouge (droit) », 7e éd. (1re éd. ), 147 p., 17 × 17 cm (ISBN 978-2-297-04784-5 et 2-297-04784-3, OCLC 918616175, BNF 44372628, présentation en ligne), p. 28 [lire en ligne (page consultée le 9 novembre 2015)].

- Alain J. Lemaître et Rolf G. Renner, Les révolutions du monde moderne : actes d'un cycle de conférences du semestre d'hiver - à l'université Albert-Ludwig de Fribourg, Fribourg-en-Brisgau, Berliner Wissenschafts-Verlag (de), coll. « Études du centre français de l'université Albert-Ludwig de Fribourg » (no 15), , 156 p., 15,3 × 22,7 cm (ISBN 3-8305-1249-X et 978-3-8305-1249-3, OCLC 219372361, BNF 41085971, présentation en ligne), p. 61 [lire en ligne (page consultée le 9 novembre 2015)].